地域連携室を立ち上げ関係機関への営業を強化しているが、一向に紹介患者が増えてくる気配がない。もしくは増えてきてはいるけれど、稼働率の向上まで結びついていない。

具体的には以下のようなケースを抱えていないだろうか。

- 紹介患者が少ない。

- 連携先からの紹介が減っている。

- 退院が増えていて紹介患者の数が追いついていない。

- 自院の求めている患者が集まらない。

紹介患者を増やす活動は急性期病院をはじめ多くの施設では一般的な営業活動だ。もちろんこれからもその流れは続くだろう。

しかし、今までと同じようにただ連携機関とのコミュニケーションを増やせばいいというものではなくなってきている。

なぜなら、人口減少や医療費抑制政策により、病院は統廃合の時代になっているからだ。患者は病院を選び、病院は患者を探す必要があるのだ。

だからこそ、今までと同じ営業活動ではなく、患者に選ばれる病院になり、患者に見つけてもらう活動が必要なのだ。

本稿では主に、連携先からの紹介患者を増やすために以下の内容を紹介していきたい。

- 紹介先からの紹介が減っていることを改善するためのニーズ調査の方法と施策考え方

- 新規の紹介先を増やすための考え方と施策

- 紹介してもらった患者を受入拒否にしないように院内の意識を統一させる方法

- 自院の求めている患者を紹介してもらうための考え方と施策

これらの内容を読むことで、地域連携室がただの集患営業のための組織ではなく、地域全体の医療ニーズを掴み患者の流れをコントロールする指令等になることを目指していきたい。

紹介患者を受けるまでのマーケティングモデル

まずは紹介患者を受けるまでには、患者がどういった流れで来院まで進むのか確認したい。

なぜなら、紹介患者を増やすためとはいえ闇雲に医療連携室に地域の診療所や登録医などへの訪問や営業を強化することはあまり効果的とは言えないためだ。

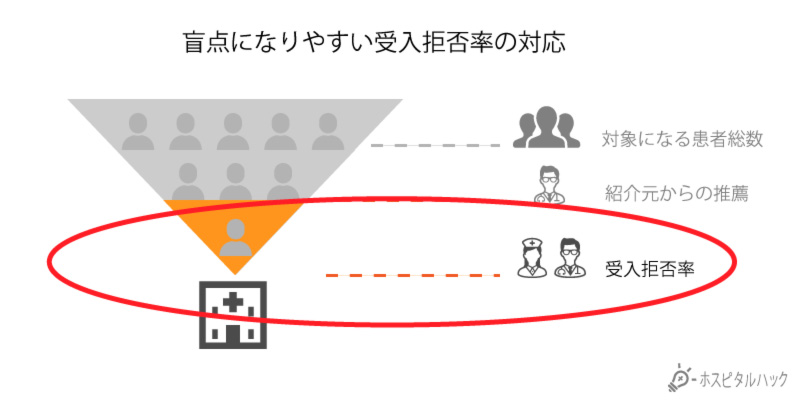

たとえば、紹介患者の紹介は多数受けているが、院内での受け入れ拒否が原因で紹介率が低い場合もある。一方で紹介患者を増やすための営業活動を続けているようなケースだ。

まるで、穴の開いたバケツが埋まらないからとさらに水を増やすために蛇口をひねる行為のように目的を達成することはできないのだ。

さらに言うと、紹介元はせっかく患者の紹介をしたところで断られるばかりなら、他の施設へ紹介をかけるようになるだろう。

このように紹介率を高めるために何をすべきか理解していないまま進めてしまうとまったく効果のない取組で終始してしまうのだ。

だからこそ、まずは紹介患者を増やすためにはどういった流れで来院まで進むのかを理解し、自院にとってどこがボトルネックになっているか把握することが大事なのだ。

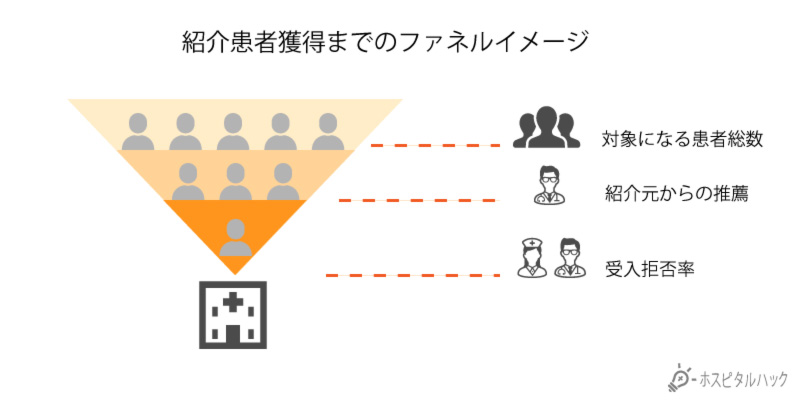

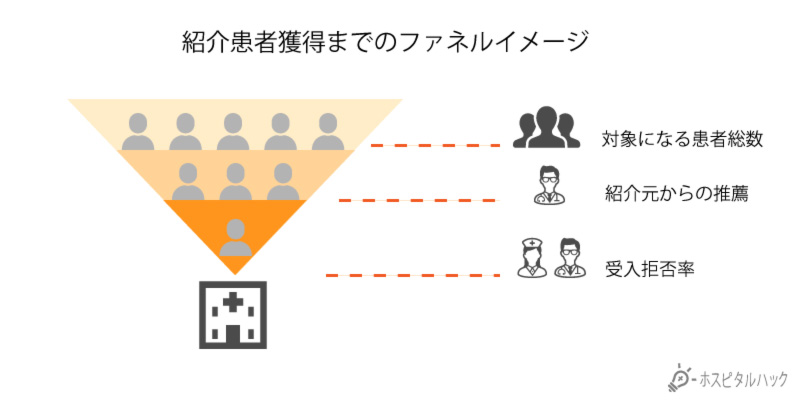

対象患者数、紹介元からの推薦、受入拒否率の改善 の3つ要素で構成されたファネル

紹介患者は以下図にある3つのステップを経て自院への来院につながる。上から下へ無事通過できると、来院へつながってくるイメージだ。

ファネルの要素一つひとつに対して調整を加えることで、上から下へステップする母数が増え、最終的な来院者素を増やしていく活動が紹介者を増やす取組と言える。

これら3つの要素について具体的にどう考え、進めていくのか示していく。

| 対象患者数 | 自院の強みを活かせたり、収益構造上求めている患者の診療圏内ニーズ調査 |

| 紹介元からの推薦 | 既存連携施設への連携強化、新規の連携施設開拓を進めていく |

| 受入拒否率の改善 | 院内の受入体制のチェック、重症患者受入のための後方連携先の開拓 |

自院が紹介してもらいたい対象患者の明確化

自院の強味を整理し、求める患者像を具体的にすることで以下のような2つの変化が起こる。

- 地域のクリニックに対して医療的意味のある営業活動ができる

- 自院の求める患者、自院の強味を活かせる患者を紹介してもらいやすくなる

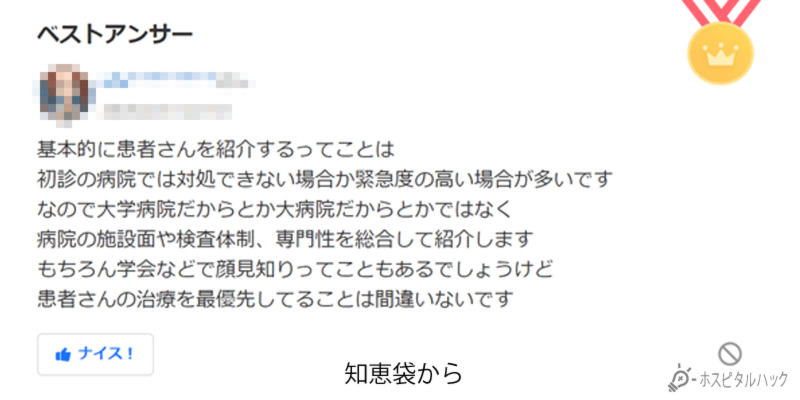

これらを理解するための、以下の画像を見てもらい。

これは紹介患者の取り扱いに関してYAHOO知恵袋に投稿された回答である。紹介元がどういった基準で紹介先を選んでいるか知るためのヒントになる。

地域のクリニックなどでは要検査・入院患者が出た際には、付合いの強い連携先病院だけではなく、患者の疾病に対して実績を持つ等、患者にマッチする施設を紹介先に決めたいという考えがある。

クリニックなどの考え方を理解する事で、連携施設への営業の意味合いが「紹介を依頼営業する側」から「双方が連携先として情報共有を図るための打ち合わせをする場」に変わってくるのだ。

自院が自信をもって受けられる患者像や病院経営の観点から受け入れたい患者を明確にし、連携機関へ広報することで紹介患者と自院のマッチングが高まるといった好循環が生まれる。

早速、求める患者像の具体化の進め方を紹介していきたい。

紹介を受けたい患者を具体的に定義する

病院にとって紹介してほしい患者像とは、どのような患者なのか?

開業医で診療することが多いプライマリケアの患者ではないということは言うまでもが、具体的にイメージしている担当者は少ないのも事実だ。

紹介を受けたい患者像を具体的にしていくための切り口として以下3つの視点を参考に検討を進めていこう。

- 自院の強味、検査設備や診療実績など

- 自院の経営上紹介してもらいたい患者

- 地域で受入先が不足していると想定されるタイプの患者

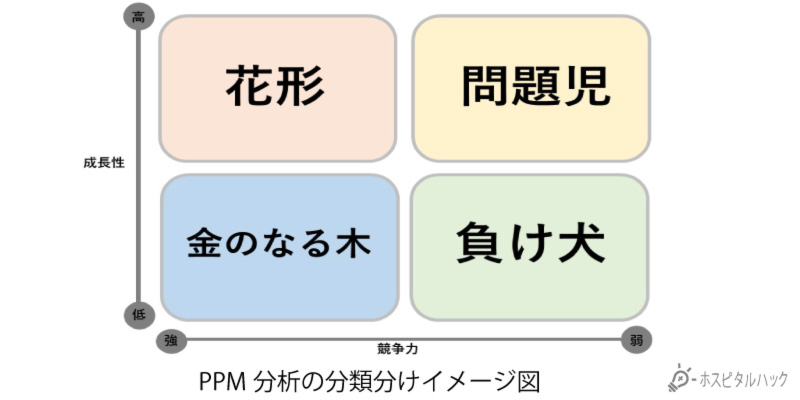

自院の得意分野、PPMでStar(花形)やCash Cow(金のなる木)の部分の疾患や診療科の患者のことを言う。

PPM分析に以下図のような表に得意と思える分野を整理していくことを通じて大まかに自院の強味や優位性を確認するだけで十分方向性を定めることはできる。

自院の経営を安定化させる意味でも、疾患別原価計算等を用いて、利益率の大きな疾患という条件を加えることも必要である。

このような自院の得意分野の疾患群は、効率的な医療が提供でき、症例数が多いことから治癒率など医療成績もよい傾向になりやすい。連携機関先へのアピールとして非常に効果的なデータになる。

病院にとって紹介してほしい患者像を具体的にして、さっそく連携施設への広報活動を強化したとしても、すぐには満足する紹介につながるわけではない。

自院の紹介してほしい患者(WANT)と紹介先がなく困っている患者(NEEDS)の両方を満たす取組を進めることで連携は強化されていくからだ。

そこで、地域が受け入れ先を必要としているニーズを探り、対応可能な体制を構築していくことも進めていきたい。

地域のニーズを探る方法は2つだ。

- 連携施設へのアンケート調査を実施して直接ニーズを集める

- JMAPとDPC分析のデータMDC分析から2次医療圏内で比較的弱いMDC項目を探る

連携施設へのアンケート調査については、後ほど具体的に説明するためここでは省略する。

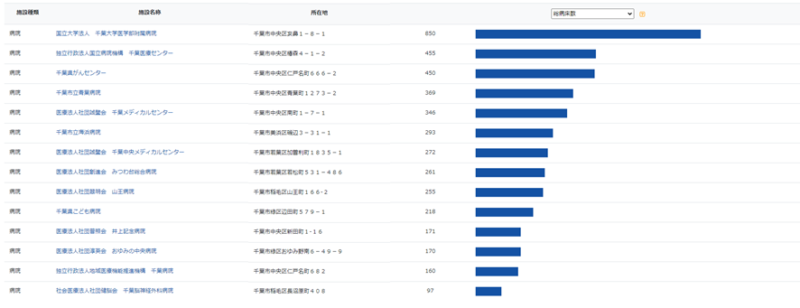

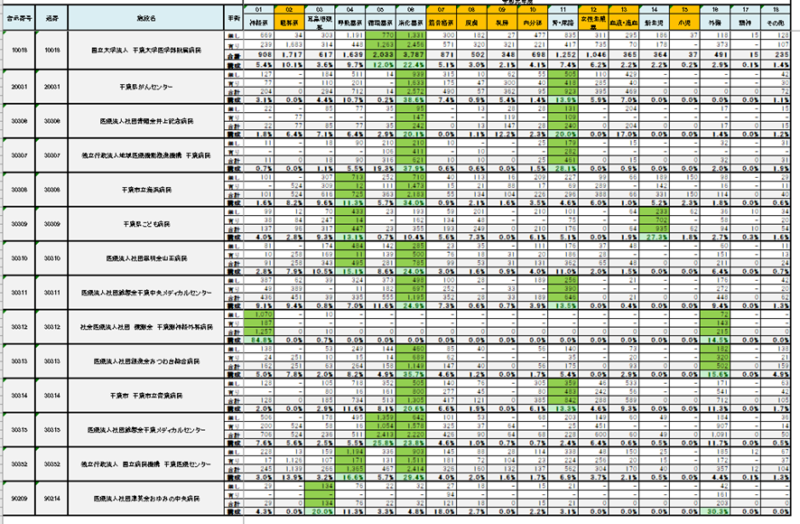

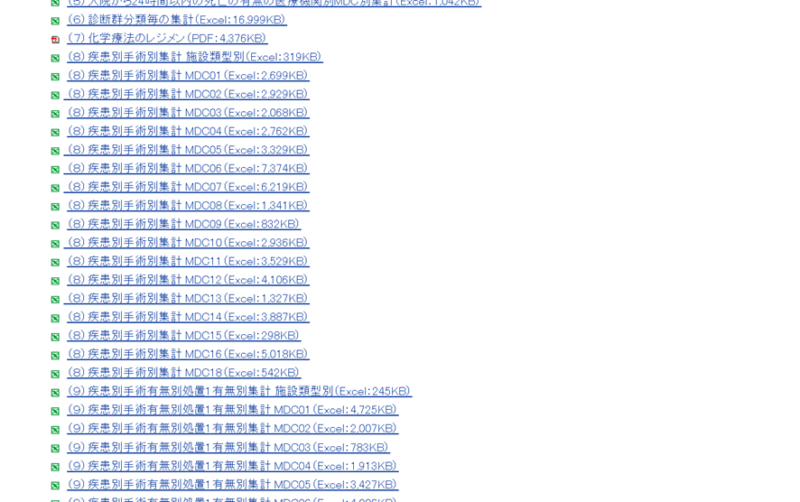

ここでは、JMAPと厚生労働省のDPCデータを使って二次医療圏内でのMDCデータを元にニーズを洗い出す方法を示す。

- ステップ1JAMPを使って対象二次医療圏内の施設リストを抽出する

- ステップ2DCPデータリストから対象施設を抽出する

(2)MDC別医療機関別件数(割合)のリストからJAMPで抽出した対象施設のみ抽出する。

令和元年度DPC導入の影響評価に係る調査「退院患者調査」の結果報告より - ステップ3対象施設を抽出したDPCリストのMDC構成比から弱い科目を探る

(2)MDC別医療機関別件数(割合)から千葉県千葉市内のDCP病院を抽出し、MDC別実績の上位2位までをカラーリングした。

データはこちらよりダウンロード可能

MDC別医療機関別件数からデータを分析した ここまでの調査で、統計的誤差等を無視すると、以下の実績が1位、2位として取り扱っている施設はない。

これらの科目については受入施設が不足している可能性を考えることができる。

MDC 07 筋骨格系疾患 MDC 08 皮膚・皮下組織の疾患 MDC 09 乳房の疾患 MDC 10 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 MDC 12 女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩 MDC 13 血液・造血器・免疫臓器の疾患 MDC 15 小児疾患 - ステップ4疾患別手術別集計MDCのデータを活用して疾病をさらに調査する

ここでは対象になる可能性として挙がったMDC07、08 09 10 12 13 15に対して内訳データを観ながら疾病別のニーズを調べる。

疾患別手術別集計_MDC~のリスト - ステップ5病床機能報告データから同一医療圏内他施設の状況を把握する

すべての病院、有床診療上に対し病棟の機能の現状と今後の方向性、構造設備や人員配置、具体的な医療内容について毎年都道府県に報告しているデータ。

病床機能報告より 同一診療圏内の他施設の動向や方向性を把握するために非常に役立つためニーズの不足を探すために活用したい。

当該患者が診療圏内にどの程度ニーズが存在するか調査する

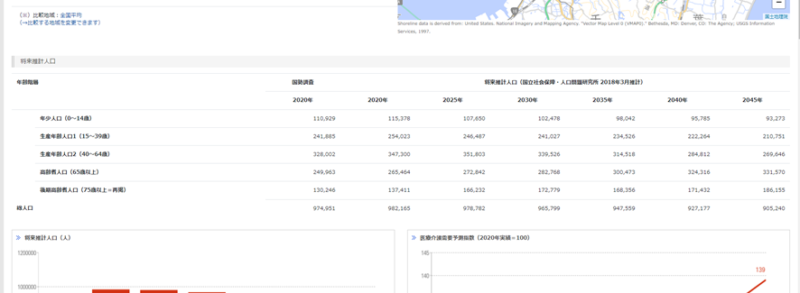

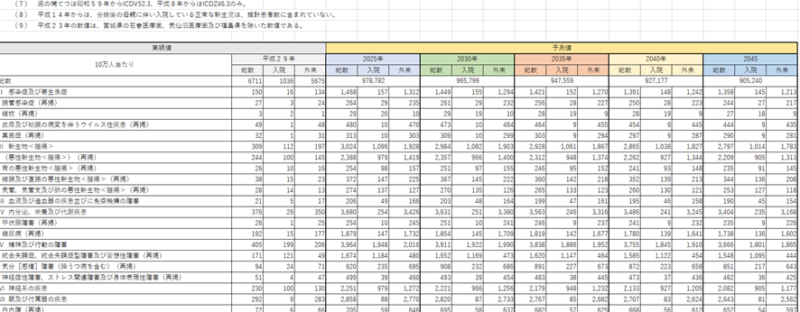

上記で定義した患者のタイプが2次医療圏内でどの程度潜在的に存在するのかを調査して、地域全体での需要がどの程度あるのか、また将来もどの程度見込めるのか調べていく。

以下具体的に地域の診療ニーズがどの程度将来あるのか分析する方法を紹介していく。

- ラベル人口10万人あたりの疾病者数を調べる

平成29年(2017)患者調査の概況を使って人口10万人に対してどの程度の疾病があるの把握する。

受療率(人口10万対)の年次推移,入院-外来 × 傷病分類別(平成8年~29年)より - ラベルJMAPで対象医療圏内の人口と将来予測値を調べて、疾病患者の予測値を作る

- ラベルMAPで調べた人口の将来予測値を患者調査10万人当たりの疾病者数に当てはめて予測疾病者数を算出

以下の表はこちらからダウンロード可能

患者調査のデータに対して対象二次医療圏内の人口を充てる

ここまでのステップで自社の強味を活かせる対象患者や自院の経営上紹介してもらいたい患者、疾病群を具体的にすることができた。

そして、対象の医療圏内でどの程度の需要が見込め、自院でどの程度紹介を必要としているのかが明確になってきた。

次の章からは、紹介元や新規候補の連携施設に対する営業、広報活動の流れを紹介していく。自院の強味を前面に押し出すことで効果的な営業活動を進めていきたい。

紹介元への営業活動の流れ

自院にとって紹介してもらいたいと考える患者像が明確になったところで、次は前方・後方連携施設への営業活動を進めていく。

営業活動を始めるにあたっては、以下2つの視点で計画を立てるところから始めたい。

- マーケティングモデルを活用して効果的なアプローチ方法を計画する

- 候補施設に対し費用対効果の高い優先度を決めるためのセグメント分けをする

これら2点の視点で計画を整理することによって一つひとつの取組に意味を持たせることができるからだ。

取組の方向性をある程度整理したところで、紹介患者を増やすための取組の具体例を交えて示していく。

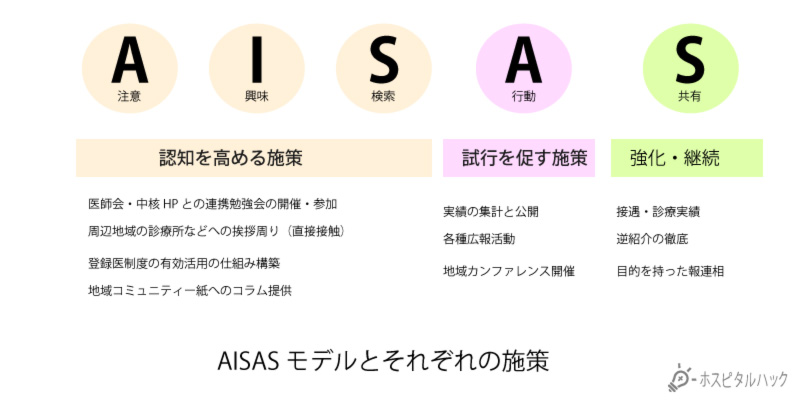

紹介元との関係強化を進めるAISASモデルの考え方

営業活動を進めるにあたっては、マーケティングモデルの中でも、AISASモデルを使いながら3つのポイントを観ていきたい。

AISASモデルとは購買行動モデルや消費者行動モデルなどと呼ばれている分析方法の中の一つ。顧客は数あるサービスの中から、その存在を「認知」して、「興味」を持ったものを「調査」して、「購入」に至る。このプロセスを要素毎に分解したいものだ。

ここではAISASモデルを使いながら、紹介元が以下に紹介に至るまでのステップを分析しながら、それぞれのステップではどういったアプローチをしていくのか検討を進めていくことになる。

上図では、AISASモデルの要素に対して、紹介元の行動に合わせて「認知」「試行」「強化」に3つの分類を加え。それぞれの分類で想定される対策をまとめてみた。

| 認知 | 自院の事を知らない、もしくはあまり好意的な印象がない |

| 試行 | どういった患者の受入が強いのか知らない、病院の方向性がわからない |

| 強化(継続) | 逆紹介をしてくれるのか不安、紹介した患者にどういった対応をしているのか |

では、自院にとって「認知」、「試行」、「強化」のそれぞれの要素に対して顧客である紹介元はどう感じているのかを知るにはどうしたらよいのか?

それは、不安や不信など「不」の感情を読み取ることができるアンケートを設計し、紹介元に回答を依頼することで直接収集することで知ることが可能だ。

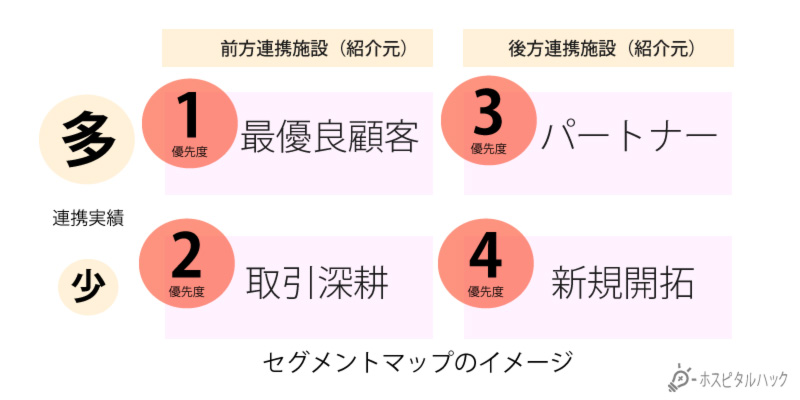

紹介元をセグメント化し優先度を決める

次に、自社の顧客(紹介元)をいくつかの軸を定義し細分化していく。この際、軸は自院の考えるもので良いが、本稿においては、紹介元・紹介先との連携強化を軸として捉えるため、「前方連携・後方連携」と「連携実績の多少」を使ってセグメント化したのが、以下の図になる。

上記の4つのグループに自院の連携施設(候補も含む)を配置してみよう。また、費用対効果の視点から考えると効果が表れやすい順番である以下の優先度で広報活動を進めていく事をお勧めする。

前方連携先の中でも連携実績が多い施設はいわゆるロイヤルカスタマー的な位置づけとなる。このグループはこれまで積み上げてきた信頼・連携を維持しつつさらなる強化を図っていくことが必要だ。

具体的には紹介元にとって自院のポジションがロイヤルカスタマーとして認知してもらえるような取組が必要となってくる。具体的な取組としては「返報性の原理」と心理学では呼ばれている性質、いわゆる好意の返報性を意識してものを進めていくことが効果的だ。

ちなみに好意の返報性とは「相手からなにかを受け取った場合に同程度のものでお返しをしたくなる」という人間の性質のことを言う。

この性質を意識した取組の例として以下のようなものがある。

- その日のうちに入院をさせたいという依頼

- ADLが低い患者、もしくは感染症を持っている患者の受入依頼

こうった相手も厳しい相談だとわかっている事を積極的に対応していくことで好意の返報性から自院のポジションがロイヤルカスタマーになっていくのだ。

前方連携先、もしくは候補のグループ。この連携先は新規開拓や連携の強化を進めロイヤルカスタマーとなることを目指していく。

ここではまず1件紹介を受けることを目指してAISASモデルの認知や試行の該当する取組を進めることになる。その結果、最初の1件を試行的に紹介してくれたら、この1件の受入をなんとかして受入ができるようにしたい。

だいたい、こういったケースで紹介を受ける患者は何かしら受入が困難と判断さえる要素を持っている場合が多い。そこで、好意の返報性を意識し対応を進める事が重要だ。

当然、自院の提供体制を大きく超えるケース、もしくは患者のためならないならお断りをすべきではある。しかしできることなら、こういったケースも受入を検討してもらえる他の施設や相談機関などを提示できる姿勢は欲しい。

こういったやり取りの先に自院の位置づけがロイヤルカスタマーへ変化していく。やがて自院が紹介してほしかった患者を紹介してくれるような関係に近づいていくのである。

日頃から連携実績が多い後方連携、専門連携先(紹介先)などの施設が該当するグループ。当該グループの場合は、自院から紹介をすることになるため、それほど連携を強化するような取組をする必要ないと考えてしまう。

しかし、施設基準の観点から退院数は入院患者を集めることと同じくらい重要な要素となっている点からも連携強化を積極的に進めていきたい。

紹介患者の受入率を向上するという点においても、最終的な処遇が想定できそうもない患者の退院先として相談できる後方連携施設があると自信をもってきびしい患者の受入を進めることができるようになる。

具体的な関係強化の取組は非常にシンプルだ。相手も自院・施設の紹介率、稼働率を高めたい考えがあるのだから、相手の求めるタイミングで求めている患者を紹介することだ。

ここでも、やはり好意の返還性を意識した取組を進める視点が重要だ。

最後に対応を進めるのが後方連携施設の新規開拓である。積極的に開拓を進める必要は感じないかもしれないが、実はそうではない。

新しい後方連携施設を開拓するというのは、言い換えると自院の弱みを補うことであり自院の機能を外部に拡張してくイメージを持つことだ。

たとえば外部に療養型、精神、もしくは地域包括ケアなどの病棟を持つ病院と連携を強化することで、今後さらに重点化されていく認知症患者の受入を積極的に進めることができるようになる。

紹介患者を増やすということは、自院の機能拡張を進めることであり、それは後方連携施設を増やすことで自院を中心とした地域の総合病院的な機能を目指すことなのだ。

限られたリソースの中で最大限の効果を出すためには上記の通り連携機関をセグメントに分けて優先度を決めて対策を進めていくことが必要だ。

たとえば、紹介元を増やすために新規の連携機関への営業を強化したところで、認知を高めてお試しまでつながるまで一定の労力が必要であるため効果を実感するまで時間を要することになる。

紹介者数がなかなか増えないことによるモチベーションの低下や院内での不協和音が生じるなどのデメリットがあるからだ。

こういった場合は、比較的効果が見込みやすい既存取引のある施設への連携強化や、受け入れ幅を広げるための後方支援施設の連携強化などを優先した方が好循環が生まれる可能性が高い。

もちろん、自院の状況を分析した結果、上記の説明の通りではない可能性もある。

大事なことは自院の強味を整理して、連携機関をセグメントすることとマーケティングモデルを活用しながら自社にとって一番効果的な取組を考えるという視点を持つことだ。

紹介患者を増やすための取組の流れ

紹介患者を増やす取組について以下3つのステップで説明していく。

- アンケートなどでニーズの調査実施し、施設毎の営業方針を整理する

- AISASモデルの要素を意識して具体的な取組を進める

- 紹介を受けた後の強化・継続のためのホウレンソウ

まずは対象施設毎に自院の印象、どういったニーズがあるのかなどをアンケートや面談を通じてヒアリングしていこう。

ヒアリングした結果により発信する内容を具体的にし、AISASモデルをもとにした認知、試行、継続の3つの分類に合致する取組を進めていく。

そして実際に紹介を受けた後は接触頻度と好意のモデルを意識した報連相の取組を実行しよう。

大きくこの3つのステップを地道に進めながら、反応を観ながら少しずつ内容をカスタマイズしていくことによって徐々に紹介患者は増えてくる。

アンケートによる紹介元の顧客インサイトを知ること、自院の状況把握を深めること

まずは各連携機関が紹介することについてどういった考えがあるのかを把握することから始めよう。

連携先の考えを知るためには「目的を達成するために意図的に設計されたアンケ―ト」を依頼することで顧客インサイトを探るヒントを得ることができる。

ここで達成したい目的は紹介患者を増やすことであることから、以下2つとしたい。

- 自院の進めているマーケテイング施策や営業施策が有効なのか?

- そもそもどういった観点で紹介先を選定しているのか?

目的が決まれば、それらを確認するための質問を落とし込んでいく。その際、できるだけ定性的な回答を集めることを意識したい。

こういったアンケートの結果、得られる情報の例としては

- 自院の診療内容や得意分野が浸透していない

- 病院の設備やブランド名よりも信用できる医師がいることが紹介において優先されている

- 情報収集は受け身が多く、自ら新しい施設の開拓はしていない

これらの情報を確認しながら、連携機関が抱えている不に対して適切なメリットを提案していきたい。

紹介元への営業:関係強化

ここでは弊社で調査した結果、効果的な取組として紹介いただいた事例をいくつか紹介したい。

具体的な取組も大事ではあるが、ここでは主にその取り組みをした理由、根源的な価値はどこを目指したうえでの対応なのかを理解することの方が重要だ。

ここで紹介している取組のエッセンスを理解することで、自院の状況にあった取組に当てはめて計画を立てられるようになるからだ。

ツールを活用した取組

| AISASモデル該当箇所 | 認知 |

| 取組概要とコツ | 広報ツールを活用(病院パンフレット・連携施設向け広報紙・ホームページ)こと。 |

| 注意点 | 広報ツールはお金をかけることで、いくらでも印象をよくすることが可能であるが、認知による好印象の熟成には接触の質よりも回数が重要である点を意識したい。継続的に接触を促すコンテンツを用意することで接触回数を増やすことにつながりやすく、連携先施設を紹介するなどのコンテンツを掲載することで口コミで広がる。 |

| 期待する効果 | 人に依存しない広報活動が可能であり、口コミを誘発する仕掛けを用意したい。 |

直接コンタクトを取る取組

| AISASモデル該当箇所 | 認知 ・ 試行 ・ |

| 取組概要とコツ | 連携会・挨拶回り |

| 注意点 | 初めて紹介しようか?というときに紹介相手のことを知っているのか否かが非常に重要だ。 日ごろから症例検討会などに来て医師同士が知り合いになっておく機会を多く作ることで、顔を知っている先生が多くなり、紹介しやすくなる傾向がある。 賀詞交換会や花見、暑気払いの会など宴席を設けると一気に先生同士の距離が近づくこともあるが、宴席が苦手な先生もいることに留意したい。 |

| 期待する効果 | 医師の顔が見えるようになることで、連携先からの紹介がスムーズになる。ここでも直接の接触頻度を意識したい。 |

| AISASモデル該当箇所 | 認知 |

| 取組概要とコツ | 主催の地域カンファ・出張講演・市民公開講座 |

| 注意点 | 自院の強味や取組が生かせるテーマを探しカンファ、市民公開講座を開催することは当然営業的には良いが、それら疾病や治療法よりも、NHKなどで放送されている健康番組のテーマを元に内容を決めるようが集客率が高く、参加した医療関係者も患者の関心のある健康テーマであることから役に立つ内容評判がよくなりやすい。 |

| 期待する効果 | 自院の強味を活かせる内容と患者や連携機関が興味を持つ内容をうまく調整することで関係者すべてにとって有意義な講演になり、それを主催している医院にとってもブランドにつながる。 |

好意の返報性を活用した取組

| AISASモデル該当箇所 | 認知 ・ 試行 ・ 継続 |

| 取組概要とコツ | 登録医制度の活用 |

| 注意点 | 当然のことながら登録医として連携を強化することのメリットはあるが、そこからもう一歩対応を深める。たとえば、病院が最初に開業医に患者を紹介する(逆紹介)ことから始めると「好意の返還性」により非常によい結果になることが多い。 逆紹介するには、病院側も開業医の先生について知っていなければ責任ある紹介はできない事から登録医としての連携を強化するモチベーションにもつながる。 |

| 期待する効果 | 登録医制度の優位的な活用に患者の流れが双方向になることによって連携が自然と高まってゆく。 |

紹介を受けた後のフォロー

最後は、連携機関との関係を継続的に強化していくことによってさらなる紹介患者の獲得につなげる取組だ。

紹介後に今後も継続した連携をしたいと感じてもらうために意識すべきことは、「好意の返還性」と「接触頻度」の二つだ。

好意の返報性についてはすでに説明をしているため、ここでは接触頻度について紹介する。

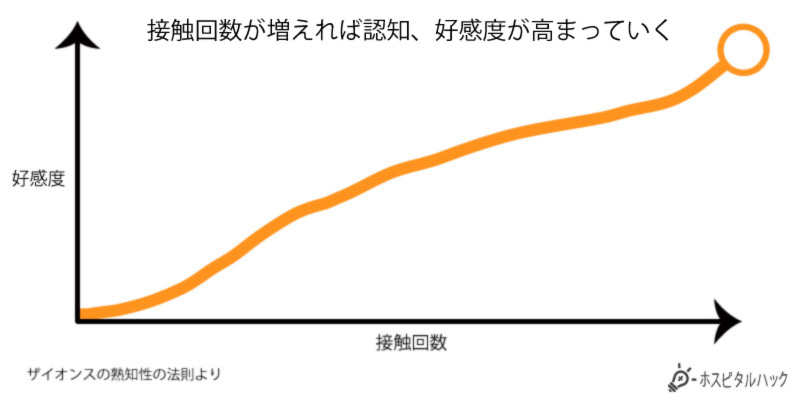

顧客は接触頻度が増えれば、好感度が高まってゆく。さらに7回の接触で購買につながるというザイオンスの熟知性の法則と呼ばれている。

これを意識して営業活動を進めることによって印象がよくなりいざ紹介患者候補が出た際には紹介先として思い出してもらいやすくなるというものだ。

さっそく紹介を受けた後、どういった方法で紹介元施設との接触機会を構築するのか、最低でも以下のような取組は取り入れたい。

これら報告以外でもカンファ等がある際にはかかりつけ医にも声をかけるなどの取組も意識したい。

ここまで報連相(接触頻度を高める)を意識するのは、ザイオンスの熟知性の法則を意識した上での取組であることは当然の事ながら、紹介元の抱える以下2つの不安を解消するという意味においても意味があるのだ。

- 紹介元は紹介した患者がどういった対応をされているのか非常に気にしている。

- 逆紹介をしてくれるのか不安を感じている可能性もある

紹介という行為によって、自院への信用を失うような事はないか?さらには自院の患者が減ってしまう事はないかという不安があるのだ。

このような不安を取り除くためにも、紹介を受けたら終わりではなく、そこが連携強化のスタートとして意識し、積極的に認知を高める取組を充実することが大事なのだ。

受入拒否率を下げるための院内体制強化

連携機関への営業を強化し、紹介患者が増えたとしても受入拒否率が高い状態では穴の開いたバケツに水を流し続けてる状態のままである。

また、繰り返しになるが受入を確実に進めていくことは好意の返報性によって、次の紹介患者増加の取組にもつながるのだ。

そうはいっても、実際に重症患者を自院で受け入れるためには院内の協力、後方連携先の充実がなければ難しいのも事実である。

そこで、重症患者の受入を強化していくために出来る取組を2つ紹介していたいと思う。

紹介された患者を断らない、必ずつなぐ意識

単純に受入拒否の数値を改善するよう指示を出したところでスムーズに改善がみられるケースはあまり見当たらない。

なぜなら、現場のスタッフからすると、そこに至る理由にも正当と言える何かがあるからだ。紹介率という数値で話をしていても、そこには一人ひとりの命があり、命を預かる責任がある。

例えば、以下のような理由から受入拒否という結果につながっているケースがあげられる。

これら現場スタッフの声をひとつ洗い出し、改善策をスタッフと互いに導き出す作業、そのものが意識の共有になるのだ。

紹介された患者を断らない、必ずつなぐ意識

この言葉を経営側の立場で表現すると「紹介率の改善」であり、現場スタッフの立場で表現すると「施設運営のルール」の見直しである。

立場の違いを理解しながら、互いの表現における「紹介された患者を断らない、必ずつなぐ意識」を達成するための取組を検討するのだ。

紹介患者受け入れ強化につながる後方連携先の確保

前述したとおり、前方連携を強化するためには同時に後方連携先の確保、多様化が必要だ。

以下の図に示した通り、紹介患者を積極的に受けるということは、紹介元からの推薦を増やすこと、そして受入拒否率の改善を進めなければならない。

受入改善率の向上とは、何かしらの理由で受入が難しい患者を受け入れることであり、その理由は設備や体制などの問題もあれば、紹介患者自体の病状やADLの状況などもある。

たとえば、認知症を患っている患者や重症患者の場合は自院の支援体制でケアができるのかも一つのポイントとなる。

もし、後方連携施設が充実しており、退院先や紹介先候補を常に抱えていれば、受入が困難な患者であっても自信をもって受け入れられるようになる。

後方連携施設のバリエーションを増やす事によって受け入れ可能患者のハードルが下がり、結果として紹介率が向上していくのだ。

自院の稼働率にも大きく影響がでてしまう後方連携の開拓ではあるが、認知症や介護、その他アルコールや生活保護受給者などの対処がスムーズにできる体制を構築しておくことは重要なのだ。

まとめ

紹介患者は3つのステップを得て自院につながってくる。それら一つひとつに対して、どういった視点で検討を加えて対策をすすめていけばいいか紹介してきた。

まずは、自社の強みを活かせる紹介してほしい患者を具体的にすること。

次に事例を通じた前方・後方の連携機関への営業・広報活動を観てきた。

そして、自院の受入拒否率を下げるために出来ることを示してきた。

この3つのステップを説明するにあたっては具体的な例だけではなく、その中に流れているインサイト・エッセンスができるだけ理解できるよう紹介している。

エッセンスを自院の取組の中に落とし込みオリジナルな施策を検討できるようになるはずだ。

是非、検討をしてほしい。